屋上防水の耐用年数について解説!劣化症状や寿命を延ばすコツも

お知らせ 2025年02月20日

屋上防水は、建物を雨水から守る重要な役割を担っています。しかし、どんなに優れた防水工法でも、使用環境や経年劣化によって寿命を迎えます。耐用年数を把握し、定期的な点検や適切なメンテナンスを行うことが、防水性能を長く保つ上で大切です。

今回の記事では、屋上防水の耐用年数や劣化の兆候、寿命を延ばすためのポイントを解説します。建物を健全な状態に保つための知識を身につけ、適切な対策を講じましょう。

屋上防水の耐用年数・寿命

屋上防水の耐用年数は、防水工法、使用する材料によって異なります。以下では、主な屋上防水の種類の耐用年数とその特徴を紹介します。

ウレタン防水の耐用年数:8~12年程度

液状のウレタン樹脂を使用して施工する工法です。複雑な形状にも対応できる柔軟性が魅力ですが、紫外線や経年劣化の影響を受けやすいため、ウレタン防水の仕様により耐用年数に違いがありますが、他の工法と比べて耐用年数はやや短めです。

FRP防水の耐用年数:10~15年程度

繊維強化プラスチックを用いるFRP防水は、強度が高く耐久性に優れているため、歩行可能な屋上やバルコニーに採用されることも多いです。ただし硬い性質のため経年劣化によりひび割れ等が発生することがあります。

シート防水(合成ゴム)の耐用年数:10~15年程度

シート防水(塩化ビニール樹脂)の耐用年数:15~20年程度

防水シートを敷設する工法で、種類によって耐久性に差があります。新築の屋上に採用される事が多く、広範囲に対応できるのが特徴ですが、シートの接合部が劣化しやすいです。

アスファルト防水の耐用年数:15~20年程度

アスファルトシートを使用する工法で、耐久性に優れており、高層ビルや商業施設など、大規模建築物の屋上で広く採用されています。

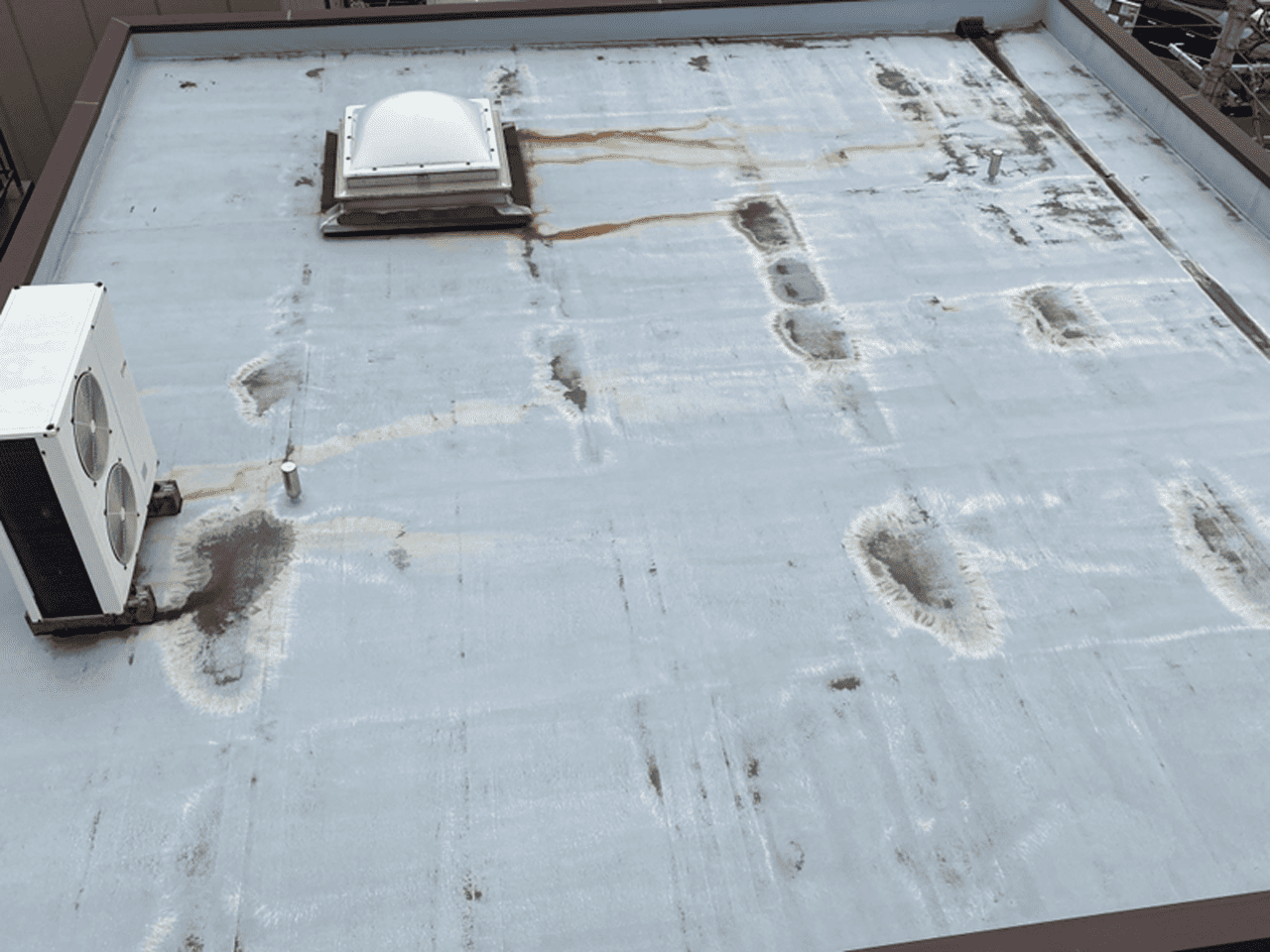

屋上防水の劣化のサイン

屋上防水の劣化の症状・サインとして「ひび割れ」「剥がれ」「脹れ」「水たまり」などが挙げられます。

ひび割れ

劣化の初期段階として多く見られるのが、表面に現れるひび割れです。ひび割れは、紫外線や気温の変化、風雨による経年劣化の影響で防水層が硬化し、柔軟性を失うことで発生します。

ひび割れが進行すると、そこから雨水が浸入し、防水層の下にある下地材にまで影響を与えることがあります。雨漏りの原因となるだけでなく、下地材が腐食することで建物全体の耐久性が低下する恐れもあります。

剥がれ

防水層が部分的に剥がれてしまうこともあります。剥がれは、防水層と下地材との密着力が低下することで発生します。紫外線や雨風による影響で、防水材が劣化して硬化し、下地との接着力が失われると、剥がれが目立つようになります。剥がれが生じた箇所も、防水性能が低下するため、雨水が浸入しやすくなります。

膨れ

防水層の下に水分や空気が入り込むことで発生する劣化のサインです。ウレタン防水やシート防水などで発生しやすい傾向があります。

膨れの主な原因は、防水層内部の湿気や、経年劣化で防水層に破断等の隙間ができたことによる水分の侵入です。また、施工時に水分や湿気がある状態で防水を塗ると水分が逃げ場を失い膨れを引き起こす要因となります。それにより、防水層の密着力が低下し、性能が損なわれます。

水たまり

屋上に水たまりができるのも、屋上防水の劣化を示すサインの一つです。通常、屋上には適切な傾斜が設けられており、雨水は排水口へと流れる設計になっています。しかし、屋上の水勾配があまり良くない状態又は架台などが多い屋上であると水が一部に滞留することがあります。防水前の下地調整と防水の施工方法で多少軽減はできる可能性はありますが、場合によっては防水層を撤去して土間工事になるなど大掛かりになる為、5年・10年など定期的な点検により継続的に状況を確認するなどの検討が必要になるかもしれません。

水たまりを長時間放置すると防水層に過度な負荷をかけることになり、防水材の劣化を加速させます。さらに、水が蒸発しにくい状態が続くと、防水層の内部に湿気が侵入し、剥がれや膨れといった問題を引き起こす可能性もあります。

また、冬季には水たまりが凍結することで防水層が劣化しやすくなり、夏季には水が高温になり防水層にダメージを与えることもあります。

屋上防水の寿命を延ばすコツ

屋上防水の寿命を延ばすためには、日常的なメンテナンスや適切な対応が欠かせません。定期的な点検や適切な対処を行うことで、劣化を防ぎ、耐用年数を最大限に引き延ばすことができます。

①定期的な点検を行う

屋上防水の状態を定期的に点検することで劣化を早期に発見することができます。5年に1回を目安に専門業者又は建物の管理会社に点検を依頼することで、小さな異常も見逃さず、早めに修繕が可能になります。また、異常が見つかった場合は迅速に対処することで、大掛かりな修繕を回避できます。なお、屋上防水の保証期間に関しては、「5年後にトップコートの再塗布を行うことで10年間保証」などの一定の条件が付いていることがあります。適切なタイミングで再塗布し、保証の条件を満たしておくことも重要です。

②日常的な清掃を心がける

屋上に溜まった落ち葉やゴミ、泥などは、排水溝を詰まらせたり、防水層にダメージを与えたりする原因となります。特に、排水溝に土が溜まって花が咲いているような状態の場合には要注意です。定期的に屋上や排水溝を清掃し、排水機能を正常に保つことが重要です。季節の変わり目や強風の日の後には、屋上に異物が溜まりやすいため、丁寧に清掃を行うことが大切です。また、屋上に大きな鉢や大きなプランタは防水層に直置きすると防水層の劣化を早めるため、過重を分散するなどの対策と特に適切な点検とメンテナンスが必要になります。

③適切な防水材を選ぶ

防水材の種類や品質も、防水層の寿命に大きな影響を与えます。屋上の構造や利用方法に適した防水材を選び、信頼できる業者に施工を依頼することで、耐用年数・寿命は変わってきます。

ウォータータイト工業の屋上防水工事

当社、ウォータータイト工業は神奈川県川崎市を拠点に、神奈川県内および東京都内(大田区・世田谷区など)を中心とした屋上防水工事の実績が豊富な企業です。豊富な実績と経験を活かし、建物の状態やお客様のご予算に応じた最適な防水工法を提案し、施工しています。

当社では従来の防水工法だけでなく、コスト削減と機能向上を両立する「機械的固定工法」を取り入れています。特に「改質アスファルトシート」を使用した工法では、既存の防水層を撤去せずに新しいシートを重ねるだけで高い防水性能を発揮します。工期の短縮やコスト削減を実現しながら、産業廃棄物や有機溶剤系材料の使用を最小限に抑え、環境にも配慮しています。

新築工事から改修工事まで幅広く対応可能で、住宅、商業施設、公共建築物など、さまざまな建物のニーズに応えることができますので、ご興味がございましたら、ぜひ以下の詳細をご覧ください。

屋上防水の耐用年数をチェック

屋上防水は建物の長寿命化に欠かせない重要な要素です。耐用年数や寿命は防水工法や使用環境によって異なります。劣化を放置すると雨漏りや構造への影響が出る可能性があるため、ひび割れや剥がれ、水たまりなどのサインを見逃さず、定期的な点検と適切なメンテナンスを行うことが重要です。

また、屋上防水を長持ちさせるためには、建物の用途や環境に適した防水工法を選ぶことが重要です。

屋上防水に関するお悩み等ございましたら、ぜひウォータータイト工業にご相談ください。